L’eau locale : une affaire planétaire

Par Johannah Haney

Traduit par Olive Letendre-Dutil

SELON le rapport des Questions thématiques de l’Organisation des Nations Unies, « 2,1 milliards de personnes n’ont pas accès à des services d’eau potable gérés de manière sûre ». C’est plus d’un quart de la population mondiale! Ces statistiques sont difficiles à concevoir pour des élèves provenant de pays développés tels que les États-Unis, le Canada et l’Australie, puisque la majorité des régions de ces pays ont d’abondantes ressources en eau. Pour les enfants de sept à douze ans, ce problème peut sembler vaste et inaccessible. Comment les enseignants peuvent-ils les aider à conceptualiser et surtout à aborder la question de l’eau ?

La réponse se trouve… près de chez vous! Les scientifiques savent depuis longtemps que les écosystèmes locaux affectent la qualité de l’eau locale. En d’autres mots, si un écosystème est pollué, l’eau qu’il contient le sera aussi. Or, l’eau n’est pas immobile, elle se déplace à travers la planète sous plusieurs formes. C’est pourquoi nous avons le devoir de faire attention à l’eau dans notre cour, car la santé de l’eau mondiale est intimement liée à la santé de l’étang près de votre école. Ainsi, la logique nous guide à aider les élèves à se familiariser davantage avec les cours d’eau qui les entourent, de même qu’avec la faune et la flore dont la survie dépend de cette eau. « Que se passe-t-il réellement dans ma cour, et comment puis-je aider? » Ce paradigme est connu sous le nom d’approche écosystémique, et l’enseigner aux jeunes pourrait changer l’avenir.

L’approche écosystémique a été définie par la Convention sur la diversité biologique, en 1993. Cette convention a été signée par 196 parties désirant promouvoir la conservation de la diversité biologique. Si certains groupes avaient déjà depuis longtemps le souci de garder une vue d’ensemble lors de la mise en œuvre d’efforts en matière de conservation, ce traité officiel vient reconnaître que le problème de la diversité biologique est la responsabilité de tous, et il se veut une stratégie concrète pour protéger la planète. Pour les jeunes, c’est une occasion en or d’apprendre que tous les écosystèmes sont interreliés.

Une des meilleurs façons de susciter l’intérêt des jeunes pour un sujet spécifique, c’est à travers des projets pratiques. En les faisant entrer en contact direct avec les cours d’eau, les professeurs sensibilisent les élèves aux enjeux de conservation, puis mettent en place une mentalité et des habitudes susceptibles de se transmettre de génération en génération. La plupart des jeunes sont des scientifiques naturels qui adorent mettre la main à la pâte… et dans l’eau! Leur offrir un cadre dans lequel mener leurs explorations, c’est leur donner la chance d’acquérir des connaissances et de mieux les retenir, de mieux en comprendre la pertinence.

Le moyen idéal pour que les jeunes puissent créer des liens réels avec l’environnement est de visiter un lac, en prenant le temps d’observer et de faire des déductions à partir de leur expérience. Toutefois, certaines communautés n’ont pas accès à une grande réserve d’eau douce, mais il est quand même possible pour les jeunes d’exercer l’approche écosystémique avec de plus petits cours d’eau. Ils peuvent observer les conséquences qu’ont certains facteurs de perturbation environnementale sur la faune et la flore, tels que les changements climatiques, la pollution et l’industrialisation. Si vous avez la chance d’amener vos élèves visiter un lac, demandez-leur d’en observer l’environnement silencieusement, durant trois à quatre minutes, et de prendre des notes. Vous pouvez leur poser les questions suivantes pour les orienter dans leurs observations :

- Qu’est-ce que vous entendez?

- Qu’est-ce que vous voyez?

- Que sentez-vous dans l’air?

- Détectez-vous des odeurs particulières?

- Quels animaux pouvez-vous voir ou entendre?

- Quelles traces d’animaux observez-vous?

- Y a-t-il des plantes qui poussent dans l’eau ou près de l’eau?

- Dans quel état se trouvent ces plantes?

- Y a-t-il beaucoup d’algues dans l’eau?

- Combien d’insectes comptez-vous?

- Voyez-vous des déchets, des ordures?

- Apercevez-vous des traces de pétrole à la surface de l’eau?

- L’air ambiant sent-il frais? A-t-il une mauvaise odeur?

- Y a-t-il de l’activité industrielle autour du lac? Voyez-vous des usines, par exemple?

Conclusion

Il est primordial de conscientiser les jeunes quant au rôle qu’ils occupent dans la santé de la planète. Il est crucial que ces derniers comprennent les enjeux d’approvisionnement et de conservation des réserves d’eau dans le monde. Laissez-les faire des liens entre les projets pratiques amusants et leurs habitudes de consommation, ils les feront tout naturellement!

ACTIVITÉS

Chasse aux trésors

Apprenez-en plus sur le lac grâce à une chasse aux trésors! Essayez de trouver le plus d’éléments de la liste ci-dessous. (Liste à adapter en fonction de l’écosystème du lac.)

Matériel

• journal scientifique

• loupe

• crayon

Directives

1. Voici une liste de choses à chercher lors de votre chasse aux trésors:

- escargots

- libellules nymphes

- carapaces/ coquilles

- cailloux blancs

- canards

- tortues

- mousse

- roseaux

- quenouilles

- araignées d’eau

- têtards

- libellules adultes

- moustiques

- poissons

- cygnes

2. Décrivez brièvement chaque élément dans votre journal scientifique. Comparez vos résultats avec ceux de vos compagnons de classe.

3. Avez-vous vu d’autres choses intéressantes qui ne sont pas sur cette liste?

Pensez-y!

Avez-vous remarqué certaines tendances en trouvant les éléments de la liste? Certains éléments tendaient-ils à être trouvés en groupes? Est-il plus probable de trouver certains éléments dans de l’eau froide ou chaude? Quelles conclusions pouvez-vous tirer quant à l’environnement du lac?

À essayer :

Créez une nouvelle chasse aux trésors pour d’autres élèves. Vous pourriez augmenter la difficulté en ajoutant un élément rare ou difficile à trouver.

Malheureusement, puisqu’il n’est pas toujours possible de faire des expériences éducatives à l’extérieur, voici des projets à faire en classe ou à la maison.

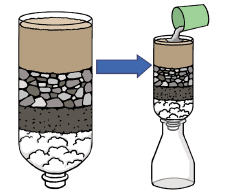

Construction d’un filtre à eau

La chute d’eau provenant de l’atmosphère sous forme liquide (pluie), solide (neige) ou autre s’infiltre dans le sol. Elle forme alors une nappe d’eau souterraine qui s’écoule dans des couches très profondes de la terre, nommées aquifères. C’est à ce moment que l’eau est filtrée par les matériaux qu’elle traverse. En effet, certaines roches, telles que le grès, le calcaire et le gravier, sont adaptées pour la purification des nappes d’eau souterraines dans les aquifères. Vous pouvez aisément faire votre version de ce genre de filtre à eau naturel.

Matériel

• bouteille de plastique de 2 litres, vide

• vase

• tampons d’ouate

• charbon actif

• sable

• gravier ou petits cailloux

• tasse

• poignée de terre

• ciseaux ou couteau

• eau

Directives

- Enlevez le fond de la bouteille (vous pouvez le recycler ainsi que le bouchon).

- Placez la bouteille à l’envers dans le vase, comme un entonnoir.

- Avec les tampons d’ouate, faites une couche de 2 pouces dans la bouteille.

- Ajoutez une couche d’environ 1 pouce de charbon actif.

- Ajoutez ensuite une couche de 2 ou 3 pouces de gravier ou de petits cailloux.

- Ajoutez 4 pouces de sable sur le dessus.

- Mélangez l’eau avec un peu de terre dans une autre tasse.

- Versez l’eau sale sur le sable. Que se passe-t-il? Documentez vos observations dans votre journal scientifique.

Pensez-y!

Observez chaque étape de la filtration d’eau. Qu’arrive-t-il avec la terre que vous avez versée dans votre filtre à eau? L’eau se purifie-t-elle? Comment ce procédé se compare-t-il à la purification des nappes d’eau souterraines dans les aquifères?

À essayer :

Avez-vous d’autres idées de matériaux à ajouter à la couche supérieure pour augmenter l’efficacité du filtre à eau? Y a-t-il d’autres choses que vous pourriez utiliser pour purifier l’eau ?

Jeu de l’habitat

Tous les organismes vivants ont des besoins qui sont essentiels à leur survie. Par exemple, lorsque les besoins des créatures lacustres sont facilement remplis, ils évoluent et peuvent se reproduire. Quels sont vos besoins fondamentaux ? Parfois, lorsque des espèces croissent en nombre, leur habitat ne peut plus subvenir aux besoins de tous leurs membres. De plus, lorsque les habitats naturels de certaines espèces sont détruits par des activités humaines, et la pollution qui en découle, ces espèces ne peuvent plus remplir les besoins de tous leurs membres. Pour le démontrer, faites une partie de chaise musicale. Les élèves représenteront les membres d’une espèce lacustre fictive.

Matériel

• 10 chaises

• de la musique

• au moins 12 personnes

Directives

- Placez les chaises en deux rangées de 5 chaises, dossier à dossier.

- Demandez à 6 élèves de commencer. Ces derniers représentent les membres de l’espèce fictive. Jouez à la chaise musicale selon les règles de l’art. Que remarquez-vous?

- Ajoutez une nouvelle génération! Demandez à 3 nouveaux joueurs de se joindre aux autres. Commencez une nouvelle partie de chaise musicale.

- Ajoutez une nouvelle génération! Demandez à 3 nouveaux joueurs de se joindre aux autres. Continuez à jouer à la chaise musicale.

- Continuez à jouer, ou répétez l’expérience pour permettre à tous les élèves de la classe de participer.

Pensez-y!

Que s’est-il produit lorsque de nouvelles générations ont été ajoutées? Quels parallèles pouvons-nous faire entre cette expérience et la perte d’habitat?

À essayer :

Connaissez-vous d’autres jeux qui pourraient illustrer le procédé de croissance ou de décroissance d’une espèce? Par exemple, un jeu de société; vous pourriez même en créer un vous-même!

Expérience de la pollution de l’eau

Comment la qualité de l’eau est-elle altérée par les polluants résultant de l’activité humaine? Pour le découvrir, concoctez une expérience à la maison en utilisant des matériaux faciles à trouver à l’épicerie ou à la quincaillerie.

Matériel

• 6 pots en verre et couvercles

• eau

• cuillère à thé

• détergent à lessive

• engrais

• vinaigre

• étiquettes

• 1 journal scientifique et 1 crayon (par étudiant)

Directives

1. Trouvez un rebord de fenêtre ou une table où les pots seront au soleil la majorité de la journée.

2. Remplissez chaque pot d’eau.

3. Placez ces substances dans les pots :

- Premier pot : 1 cuillère à thé de détergent

- Deuxième pot : 1 cuillère à thé d’engrais

- Troisième pot : 5 cuillères à thé d’engrais

- Quatrième pot : 1 cuillère à thé de vinaigre

- Cinquième pot : 5 cuillères à thé de vinaigre

- Sixième pot : seulement de l’eau

4. Identifiez chaque pot à l’aide des étiquettes.

5. Laissez les pots au même endroit durant deux semaines et observez-les quotidiennement.

6. Notez vos observations dans votre journal scientifique. Voici quelques pistes de questions à vous poser : À quel moment les algues ont-elles commencé à se développer? Dans quel pot y a-t-il le plus d’algues? Comment les différentes substances ont-elles affecté la croissance d’algues? Comment la quantité de chaque substance a-t-elle affecté la croissance d’algues? Quelles sont les différences entre l’environnement dans vos pots et celui dans les marais ou marécages?

Faites des liens!

Les substances qui s’infiltrent dans les courants d’eau peuvent être néfastes pour la santé et le bien-être de tous les organismes dans ces courants d’eau, dont les algues. De même, une trop grande quantité d’algues peut être nocive aux autres organismes.

Pensez-y!

Selon vous, si vous ajoutiez des plantes à vos pots, qu’est-ce qui changerait? Les plantes pourraient-elles aider à combattre la pollution?

À essayer :

Placez un œuf dur (cuit et encore enveloppé de sa coquille) dans chaque pot. Laissez les œufs dans les pots durant trois jours, après quoi vous pourrez utiliser une cuillère pour les retirer de l’eau. Placez-les ensuite sur des assiettes en carton. Sur quel œuf voyez-vous des organismes pousser? Essayez de briser les coquilles à l’aide d’une cuillère. Quel œuf a la coquille la plus facile à briser? Lequel a la coquille la plus difficile à briser? Quelles conclusions tirez-vous de vos observations?

Plumes et pétrole

Selon l’ITOPF (International Tanker Owners Pollution Federation), plus de 1 849 190 gallons (6 999 946 litres, ou 7000 tonnes métriques) de pétrole ont été déversés dans les courants d’eau de la planète en 2017. Le pétrole, tout particulièrement celui que transportent les navires pétroliers, détruit la faune et la flore des marais et marécages. Les oiseaux sont parmi les plus grandes victimes de ces catastrophes écologiques. Leurs plumes sont composées de petits crochets et de barbe. C’est ce qui permet aux oiseaux de rester au sec et au chaud. Si les plumes deviennent huileuses, elles perdent ces propriétés. Voici un projet qui vous aidera à comprendre les conséquences des déversements de pétrole sur le plumage des oiseaux.

Matériel

•1 journal scientifique et 1 crayon (par étudiant)

• 3 petits plats

• eau

• savon liquide

• huile végétale

• 3 plumes

• brosse à dents ou éponge

• plumes supplémentaires

Directives

- Faites trois colonnes verticales dans votre journal scientifique et identifiez-les : « substance absorbée », « substance repoussée », « changements observés » Faites ensuite trois barres horizontales, de sorte que vous obtiendrez une grille de 3 colonnes par 3 barres. Identifiez les barres avec les termes suivants : « eau », « huile » et « savon liquide ».

- Remplissez un plat d’eau, un deuxième de savon liquide et le dernier d’huile végétale.

- Trempez la première plume dans l’eau. Observez. Est-ce que la plume a absorbé ou repoussé l’eau? Notez vos observations dans la grille.

- Trempez la deuxième plume dans l’huile. Observez. Que remarquez-vous? Notez vos observations dans la grille.

- Trempez la dernière plume dans le savon. Observez. Qu’est-il arrivé à la plume? Notez vos observations dans la grille.

- Ensuite, aspergez de l’eau sur la plume que vous aviez trempée dans l’huile. Est-ce que la plume absorbe ou repousse l’eau? Notez vos observations.

- Trempez la brosse à dents ou l’éponge dans l’eau et dans le savon. À l’aide de votre outil savonné, essayez d’enlever l’huile de la plume. Que lui arrive-t-il? Êtes-vous capable d’enlever l’huile?

Faites des liens!

Les oiseaux qui sont exposés aux hydrocarbures courent des risques énormes, puisque le pétrole altère leur flottabilité, leur capacité à voler et leur aptitude à réguler leur température corporelle. Les crochets et la barbe des plumes ne fonctionnent pas s’ils sont souillés de pétrole. De plus, en essayant de se laver et de lisser leur plumage, ils ingèrent la matière toxique dont ils essaient de se débarrasser.

Pensez-y !

Comment pouvez-vous limiter ou empêcher la contamination aux hydrocarbures des courants d’eau près de chez vous? Quelles mesures pouvez-vous entreprendre pour aider à préserver la propreté et la santé de l’environnement qui vous entoure?

À essayer :

Quels autres moyens croyez-vous qu’il existe pour laver les animaux contaminés lors d’un déversement d’hydrocarbures? Pourriez-vous penser à un système, ou un instrument, qui pourrait aider à nettoyer ces oiseaux?

Johannah Haney a publié 20 ouvrages documentaires pour jeunes apprentis, dont les sujets touchent l’énergie nucléaire, les espèces en voie de disparition, les animaux de compagnie, la santé, l’écriture et la rédaction de discours. Haney est également l’auteure de diverses publications dans les revues suivantes : The Boston Globe Sunday Magazine, The Latin Kitchen, Modern Bride, et autres. Détentrice d’une maîtrise en rédaction et édition de l’Université Emerson College, à Boston, elle y enseigne l’édition de revues au baccalauréat et aux cycles supérieurs. Les projets proposés dans cet article sont adaptés de son livre Lakes and Ponds! with 25 Science Projects for Kids (traduction libre : Les lacs et les étangs en 25 expériences scientifiques pour les jeunes), publié par Nomad Press.

Olive Letendre-Dutil est diplômée du baccalauréat en traduction professionnelle de l’Université de Sherbrooke.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.